Lorsqu'une inondation survient, l'approvisionnement en eau potable devient vite une question critique pour les communes concernées. On vous explique pourquoi.

Les pluies torrentielles ou les crues de rivières perturbent les infrastructures d’eau. Des restrictions en eau potable sont souvent mises en place pour protéger la santé publique.

Pourquoi impose-t-on des restrictions en eau potable ?

Le débordement des égouts et des installations de traitement des eaux usées entraîne le rejet de substances indésirables dans les eaux de surface. Les eaux usées non traitées peuvent contenir des bactéries, des virus et d'autres agents pathogènes dangereux pour la santé.

C'est ce qui s'est passé dans l'agglomération de Lisieux. "Les grandes précipitations du week-end ont pu entraîner par ruissellement de la boue dans les captages" explique Eric Boisnard, Vice-Président en charge des cycles de l'eau à la communauté d'agglomération, "cela entraîne une turbidité et dans ce cas, on arrête la distribution."

Les inondations peuvent aussi contaminer les sources d’eau potable avec des matières chimiques, biologiques ou même avec des déchets solides. Dans de telles conditions, les stations de traitement de l'eau peuvent être débordées. Il leur est alors impossible d’effectuer une purification efficace.

En cas de pollution, c’est l’Agence Régionale de Santé qui tranche

Lorsque des pollutions sont détectées, les Agences régionales de santé (ARS) interviennent. Elles effectuent des contrôles, tout comme les opérateurs des services de l’eau.

Ce sont elles qui décident de restreindre l’usage de l’eau ou non. L’eau peut être autorisée pour certains usages domestiques (comme le nettoyage) même s'il n’est pas possible de la boire.

Cette décision de l’ARS de restreindre l'utilisation de l'eau du robinet déclenche une information des consommateurs. En attendant que l’eau redevienne potable, une distribution de bouteilles est en général assurée dans les communes concernées.

Des coupures totales d’eau peuvent aussi survenir dans le cas où l’usine de traitement serait endommagée ou si les pompes devenaient inutilisables en cas de montée des eaux imprévue.

Le cycle de l’eau potable

L’eau que nous utilisons provient du milieu naturel : des rivières, des lacs, des sources ou des nappes souterraines. Avant d’arriver dans nos maisons, elle fait l’objet d’un traitement en plusieurs étapes.

La qualité de l’eau dépend de l’endroit où elle est puisée et des équipements de l’usine qui la traite. Ainsi, une usine captant l’eau dans une nappe phréatique pourrait ne pas être équipée pour traiter de l’eau trouble, contrairement à une usine prélevant l’eau des fleuves ou des rivières.

L’accès à une eau potable sûre est un droit humain fondamental et un élément clé de la santé publique.

Organisation Mondiale de la Santé

Comment l’eau est-elle traitée avant d’arriver dans nos robinets ?

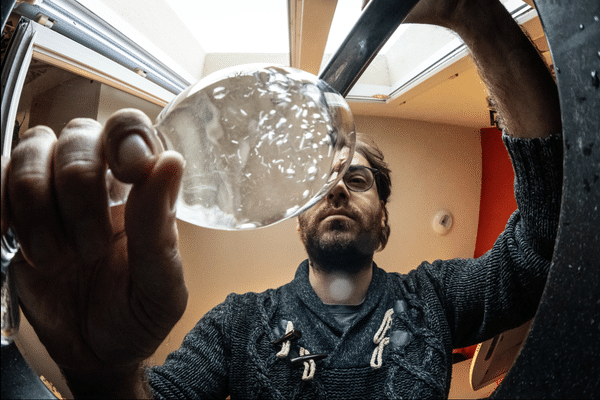

- La captation de l’eau :

L’eau destinée à la consommation humaine provient de différentes sources, telles que les rivières, les lacs, les nappes souterraines ou les réservoirs artificiels. - Le prétraitement :

Avant d’être traitée en profondeur, l’eau brute est débarrassée des déchets visibles comme les feuilles, les branches et autres débris à l’aide de grilles ou de filtres grossiers. Ces éléments ne doivent pas obstruer les installations de traitement. - La clarification (coagulation et floculation) :

La clarification commence par l’ajout de produits chimiques, comme des sels d’aluminium ou de fer, qui aident à agglomérer les petites particules en suspension dans l’eau.

Ces particules forment alors des "flocs" plus lourds qui tombent au fond du bassin lors de la sédimentation.

Selon un rapport du Centre d'information sur l'eau datant de 2021, "la coagulation-floculation permet d’éliminer jusqu’à 90 % des impuretés présentes dans l’eau" - La filtration :

Une fois clarifiée, l’eau passe à travers des filtres constitués de sable, de gravier ou de charbon actif. Ces filtres retiennent les particules fines et éliminent certaines substances chimiques, ainsi que les mauvaises odeurs et goûts. - La désinfection :

Pour éliminer les bactéries, virus et autres microorganismes pathogènes, l’eau est désinfectée. Les méthodes couramment utilisées incluent le chlore, l’ozone ou les rayons ultraviolets. - Les contrôles de qualité :

Avant d’être distribuée dans le réseau de canalisations, l’eau subit des analyses rigoureuses pour vérifier qu’elle respecte les normes sanitaires en vigueur. En France, par exemple, l’Agence Régionale de Santé (ARS) effectue régulièrement des prélèvements pour s’assurer de la qualité de l’eau potable. - La distribution :

Une fois traitée, l’eau est stockée dans des réservoirs avant d’être acheminée jusqu’à nos robinets via un réseau de canalisations souterrain. Les infrastructures doivent être bien entretenues pour éviter tout risque de contamination.

/regions/2025/01/30/cycle-eau-679b83fe853bd073492014.png)