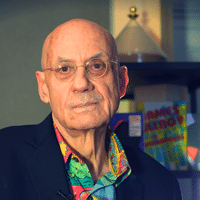

Écrivain à succès de romans et de nouvelles, journaliste et ancienne libraire, Brigitte Giraud observe notre époque. Et vit mal la crise du Coronavirus, "telle que l'Etat nous la raconte".

Brigitte Giraud vit à Lyon. Son dernier roman, "jour de courage" évoque le parcours de Magnus Hirschfeld, ce médecin juif-allemand qui lutta pour l'égalité hommes-femmes et les droits des homosexuels dès le début du XXe siècle. Elle en parle à travers la vie de Livio, un jeune adolescent qui fait son coming-out, lors d'un exposé, en cours devant ses camarades de classe.Confinée chez elle comme tous les français, l'auteur vit la "crise sanitaire" de plein fouet. Sa fibre de journaliste et son regard d'auteur sont accaparés par le tourbillon qui emporte ses pensées. Elle estime que tout n'est pas encore visible dans les faits que nous vivons actuellement. Entretien

Yannick Kusy : Comment vivez-vous concrètement le quotidien de confinée ?

Brigitte Giraud : Je me dis que, globalement, ma situation n’est pas tellement différente de ce que je vis le reste de l’année. Je fais beaucoup de choses chez moi, autonome. Sur ce point, cela n’est guère différent. En revanche, il m’est impossible de travailler. Mon cerveau est extrêmement perturbé par tout ce qui se passe autour de nous.

YK : C'est-à-dire ?

BG : Je suis en train d’essayer de comprendre, tout en étant dans l'œil du cyclone -où il est difficile, voire impossible, de prendre suffisamment de recul- pour appréhender tous les faits et leurs implications en termes politique, social. Je me sens au cœur de la lessiveuse, de façon intime, et les répercussions sont multiples.

YK : Cela vous affecte à ce point ?

BG : C’est une période. Je vais me ressaisir. Cela s’explique par le fait que je ne veux rien rater de tout ce qui nous arrive. Je passe mes journées à lire des articles, des réactions, et c’est totalement fou. Je suis de plus en plus convaincue qu’il existe un réel décalage entre ce qui est en œuvre, et la façon dont l’Etat nous en parle.

YK : Pouvez-vous nous en dire d'avantage ?

BG : C’est le cœur de mon travail d’écrivain, une conviction que mon rôle est à cet endroit-là : voir ce qui est invisible, ce qu’on ne nous montre pas. En un sens, la période se recoupe avec d’autres thèmes que j’ai pu traiter dans le passé, comme la Guerre d’Algérie, par exemple. Tout est lié dans ces périodes. Je suis, entre autres, rivée en permanence sur les résultats quotidiens du Cac40, ce que je ne faisais jamais avant. C’est un indicateur très efficace pour observer les faits d’une manière plus large. En ce moment, chaque soir, je vois que les cours de la Bourse remontent, et je me dis que ce n’est pas par hasard.

YK : N'est-ce-pas la théorie du complot ?

BG : Sûrement pas. Je comprends votre question, mais penser cela serait –pardonnez-moi- un raisonnement un peu trop facile. J’essaye d’aller bien plus loin que de garder le nez sur ma télévision. Dans mes recherches, j’ai découvert par exemple, qu’aux Etats-Unis, les proches de Donald Trump savaient manifestement quels serait l’évolution des événements, et ont vendus leurs titres à la bourse juste à temps. Les gens «éclairés» ont pu préserver leur capital. Il est vraiment intéressant de voir que certains ne perdent pas le Nord, loin de là. Il y a d’un côté la « crise sanitaire » -et rien que cette formule interpelle- et de l’autre la crise économique. Cela explique que les décisions de l’Etat soit paradoxales.

YK : Par exemple ?

BG : On pourrait évidemment parler du maintien du premier tour des Municipales, par exemple. Mais souvenez-vous du match de football qui a opposé Lyon à Turin le 27 février dernier. Nous étions déjà dans un climat particulier. A peu près tout le monde disait qu’il était impensable de laisser ce rassemblement se réaliser. Et pourtant, on a vu l’intérêt suprême, financier, prendre le dessus. Cela nous renvoie d’ailleurs au même fait, précédemment à Bergame, au cœur de l’Italie. C’est en observant tous ces faits que j’essaye de comprendre tous les enjeux. C’est –hélas- passionnant, comme toujours, lorsqu’il s’agit de géopolitique.

YK : Toutes ces réflexions vont-elles aboutir à un livre ?

BG : Pas forcément. Mon but est juste d’essayer de comprendre ce que je vis, découvrir le « pourquoi du comment ». Je ne pense pas que j’en ferai un livre. J’ai, par ailleurs, des projets en cours, mais, en ce moment, impossible de les faire avancer. J’ai toujours été sensible aux thèmes des soins. Encore une fois, je trouve que « crise sanitaire » est un drôle de mot. Les romans que j’ai écrits mettent souvent en scène médecins et infirmiers. C'était déjà le cas dans « Un loup pour l’homme », dans lequel je parlais d’Antoine mon père, et de ce qu’il a vécu pendant la Guerre d’Algérie, par exemple. Je vais vous faire une confidence. Depuis le début de cette crise du Coronavirus, nous nous sommes appelés... Et il m’a confié une chose qu’il ne m’avait jamais dite avant. Il m’a dit " ce que l’on fait vivre en ce moment au personnel soignant, c’est la pire des choses. Cela me rappelle la médecine de guerre, qui est celle où le soignant doit faire un tri. C’est l’échec suprême pour un soignant, l’abomination absolue." Lui-même a du faire ce choix et n’a pas pu sauver un jeune homme, et ne s’en est jamais vraiment remis. C’est le drame de toute sa vie. Comprenez-moi bien. Si l’on regarde notre histoire récente, la dernière fois que « des gens ont été triés » c’est pendant le nazisme, avec les camps de concentration, c’est terrible. Tout cela agite des souvenirs inconscients, oubliés. Je travaille là-dessus.

YK : Peut-on retenir aussi des choses positives de toute cette crise ?

BG : J’aimerais que l’on ait enfin compris que le modèle de civilisation sur lequel nous nous sommes engagés ne fonctionne pas. Il faut réfléchir en terme d’écologie, et revenir à plus simple, plus respectueux des personnes. On pourrait tirer du positif de cet électrochoc chez ceux qui n’ont jamais traversé de catastrophe. Mais j’ai peur qu’on n’oublie trop vite. A vrai dire, j’espère qu’on sera nombreux à s’en sortir vivants –avec de l’énergie- et avoir suffisamment de poids pour aller vers un système plus solidaire. Macron a évoqué le terme «résilience» dans un discours récent. Mais, à priori, c’est après la crise que vient la résilience, pas au début! Encore une fois, je ne comprends pas. C’est une forme de déni, c’est très curieux. C’est vraiment une forme de colère qui domine dans mes pensées. Pour moi, le discours ne correspond pas à ce qui se passe.

YK: Un dernier mot ?

BG : Je trouve que l’on redécouvre les vertus du téléphone. On se reparle d’avantage, et c’est bien mieux que des mails interminables.

Malgré tout, cette crise souligne les inégalités sociales. Des gens sont consignés face à leurs murs. Je pense beaucoup aux banlieues, en ce moment, où j’ai grandi. Ce qui sauve les gens, dans les Cités, c’est d’être dehors. On ne peut pas survivre à l’intérieur quand on vit dans les Cités. On est confinés avec les siens, et aussi avec ses voisins. Le bruit, la promiscuité, c’est très vite invivable. Pourquoi croyez vous que les jeunes soient dehors, dans les Cités ? C’est en fait ce qui sauve les familles, que les mômes soient en bas des immeubles. Quelque-chose se joue là. Et notre président n’a pas parlé d’eux dans son premier discours. Ni des cités, ni des agriculteurs, ni même des villages... Il n’a pas été assez pédagogique. Les gens des cités ne se sentent pas inclus dans cette crise. Je suis inquiète pour ce qui risque d’arriver. J’ai hâte d’être après, de vivre l’après. Même si rien ne dit que l’on saura tout. Le monde libéral est d’une cruauté sans nom, et des tas de gens ont -ou seront- sacrifiés. Il y a une autre guerre que sanitaire. Une guerre de pouvoir.

/regions/2020/06/09/5edfa2bad1065_unnamed-4723758.jpg)